Bei der Eröffnung des Neubaus des DLR-Instituts für Test und Simulation für Gasturbinen in Augsburg wurde symbolisch ein Schlüssel überreicht. Von links: Stefan Reh (Vizedirektor des DLR-Instituts), Sabine Ardey (Direktorin DLR-Insituts), Markus Fischer (Bereichsvorstand Luftfahrt, DLR), Tobias Gotthard (Staatssekretär bayerisches Wirtschaftsministerium), Eva Weber (Oberbürgermeisterin Augsburg). Foto: B4B/ Katharina Seeburger

Nach vier Jahren Bauzeit hat das DLR-Institut für Test und Simulation für Gasturbinen im Innovationspark Augsburg am Dienstag seinen Neubau eröffnet. Welche weltweit einzigartige Technologie dort stattfindet und was das DLR-Institut für den Wirtschaftsstandort Augsburg bedeutet.

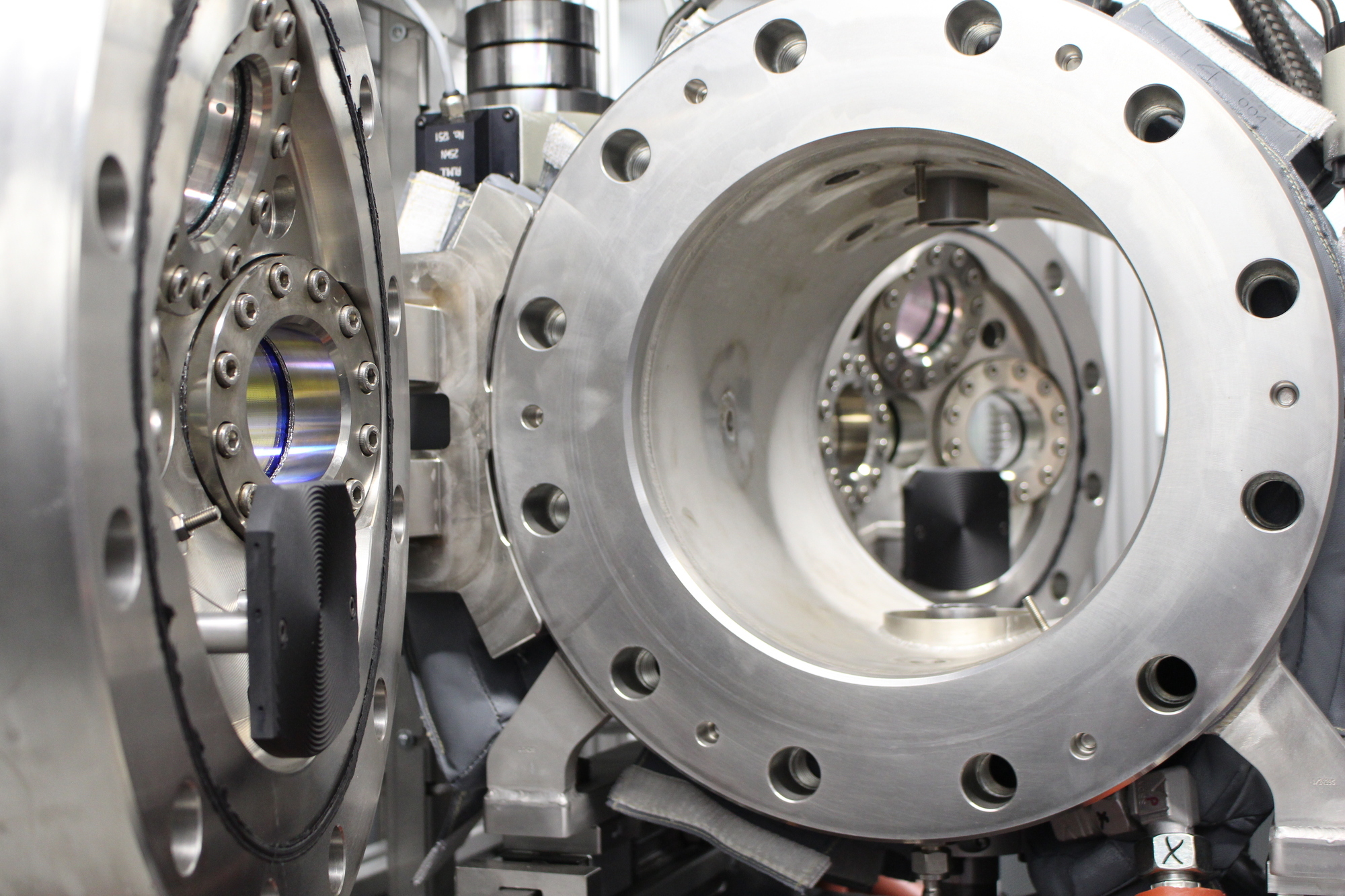

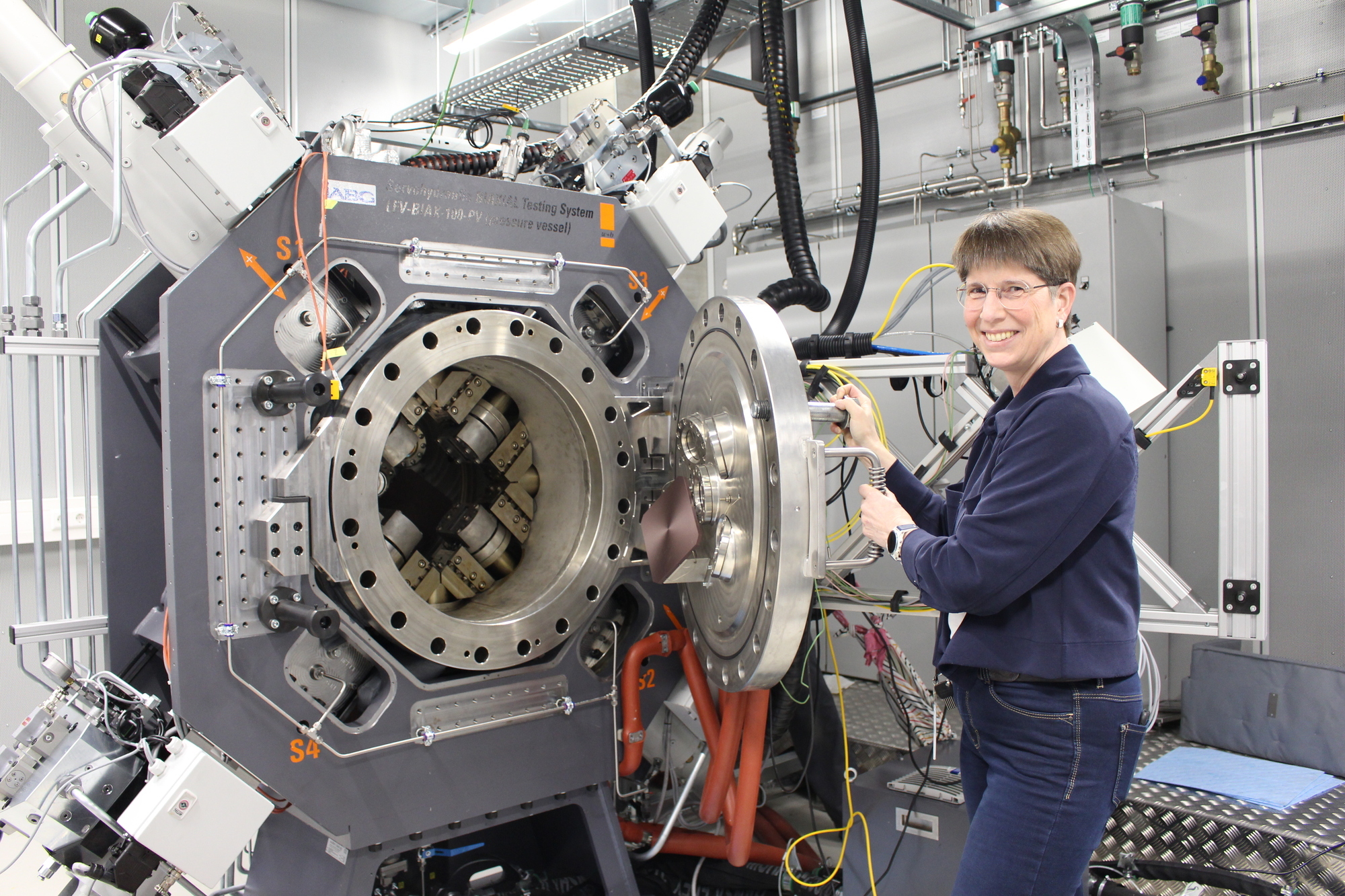

Vier sogenannte MTC-Prüfstände machen das Institut für Test und Simulation für Gasturbinen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) weltweit einzigartig. Denn in diesen Prüfständen wird die Lebensdauer von Triebwerkskomponenten überprüft – und zwar gleichzeitig unter extremen mechanischen, thermischen und chemischen Belastungen. Dafür sind die Prüfstände untereinander digital vernetzt. Diese Kombination gibt es weltweit nur in Augsburg, das Institut erforscht und entwickelt Triebwerkstechnologien für Flugzeugturbinen der Zukunft. Außerdem wird in dem Neubau des DLR-Testzentrums ein virtuelles Triebwerk aufgebaut, das die Ergebnisse aus den Prüfständen simulieren und überprüfen lässt. Zur Eröffnung des Neubaus im Innovationspark Augsburg sind am Dienstag rund 60 Gäste aus Politik, Industrie und Forschung gekommen.

DLR will in Augsburg weiter investieren

Diese MTC-Prüfstände waren laut Sabine Ardey, Direktorin des Instituts für Test und Simulation für Gasturbinen, der Grund für den Neubau. „Die MTC-Prüfstände machen Versuchshallen mit spezifischen Anforderungen wie etwa der Sicherheit nötig“, sagte sie bei der Neubau-Eröffnung. Denn bei den Prüfständen werden künstliche Abgase produziert. Das Institut wurde 2017 gegründet, vier Jahre hat der Neubau gedauert.

Der Neubau des Instituts für Test und Simulation für Gasturbinen steht im Innovationspark in Augsburg. Nicht weit davon entfernt befindet sich das DLR-Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie. Foto: B4B/ Katharina Seeburger

Das DLR will auch weiterhin in den Standort Augsburg investieren: Um auch die Belastung auf die Triebwerke durch den Faktor Geschwindigkeit zu testen, will das DLR laut Ardey in Augsburg bis 2027 eine weitere Halle bauen.

Augsburg – Standort mit Luftfahrt-Tradition

Tobias Gotthard (Freie Wähler), Staatssekretär des bayerischen Wirtschaftsministeriums, will Augsburg als aufstrebenden DLR-Standort fördern und etablieren. „Die Luft- und Raumfahrt ist schon lange in Augsburg verankert, aber wir müssen am Ball bleiben“, sagte er in seiner Eröffnungsrede. „Man schafft hier in Augsburg ein Ökosystem. Wir haben mit den MTC-Prüfständen hier ein weltweites Alleinstellungsmerkmal.“ Der Freistaat hat den Neubau mit 65 Millionen Euro gefördert, 15 Millionen sind bisher ausgezahlt.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) bezeichnete das DLR als „riesengroßen Glücksfall für Augsburg“. Für Weber ist die Idee mit dem Innovationspark voll aufgegangen. Ziel war es, den traditionellen Produktionsstandort weiterzuentwickeln, in dem sich außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ansiedeln. „Seitdem hat das eine große Dynamik bekommen und ist eine enorme Wirtschaftskraft“, so Weber weiter. Denn: Rund 25.000 Menschen arbeiten in der Region in der Luft- und Raumfahrt. „Diese Arbeitsplätze können wir nur erhalten, wenn es Zugang zu Wissen gibt. Das sichern Institute wie das DLR, vor allem weil sie anwenderorientiert sind.“

DLR-Institut vernetzt Forschung und Industrie in Augsburg

Mit der Anwenderorientierung und Vernetzung von Forschung und Industrie schafft sich Augsburg als Standort für Luft- und Raumfahrt einen großen Vorteil. Laut Markus Fischer, Bereichsvorstand Luftfahrt beim DLR, ist die Industrie für das Institut in Augsburg mehr als ein Partner, sie ist Antrieb. „Bis heute haben wir eine gute Zusammenarbeit, sodass der Praxisbezug und die Relevanz bei der Entwicklung sichergestellt sind“, sagt Fischer.

Das sieht auch Eckart Henrich von MTU Aero Engines so. Er war bei der Eröffnung des Neubaus als Redner geladen. Henrich erwartet eine effizientere und effektivere Entwicklung von Produkten, Konzepten und Werkstofftechnologien für MTU Aero Engines. „Je näher die Forschung an der Industrie dran ist, desto weniger muss MTU die Forschung für die Praxis anpassen“, sagt Henrich.

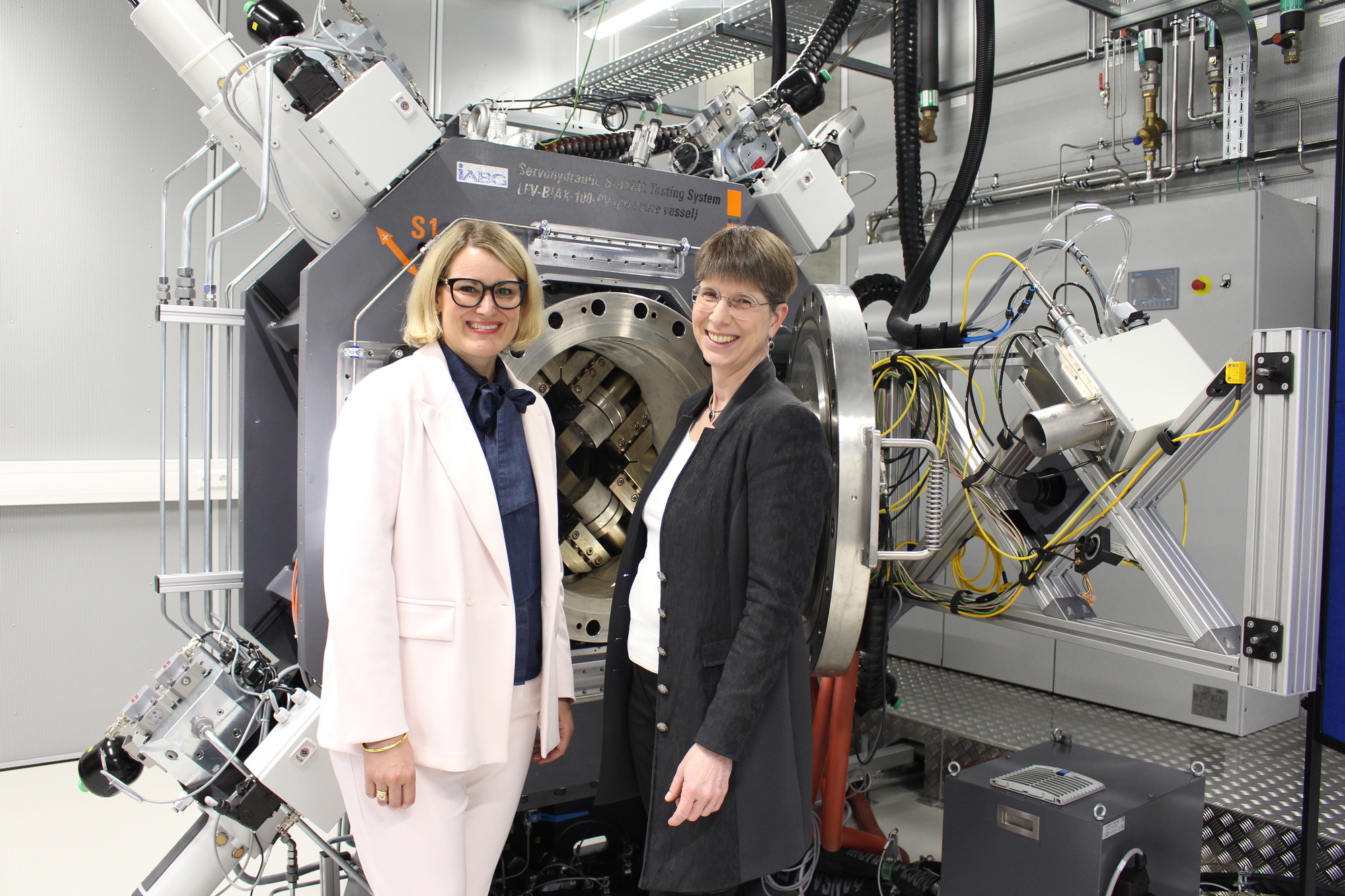

Augsburgs Oberbürgemeisterin Eva Weber (l.) und Sabine Ardey (r.), Direktorin des Instituts für Test und Simulation für Gasturbinen. Sie stehen vor einer der weltweit einzigartigen MTC-Prüfstände. Foto: B4B/ Katharina Seeburger

Luftfahrt der Zukunft made in Augsburg

Das Ziel der Forschung am Augsburger DLR-Institut: Wie können Flugzeuge weniger Treibstoff verbrauchen, weniger Abgase ausstoßen und leiser sein? 2019 hat der internationale Luftverkehr laut der Europäischen Umweltagentur 1,5-mal mehr CO₂ ausgestoßen als noch 1990. Hinzu kommen, laut Fischer vom DLR, noch andere Gase, die etwa zu vermehrter Wolkenbildung führen können. „Die Herausforderungen durch den Klimawandel rücken auch die Luftfahrt in den Fokus“, so Fischer in seiner Rede. „Deswegen müssen wir uns mit neuen Energieträgern beschäftigen und die Triebwerke immer effizienter machen.“

Die dadurch höheren Belastungen auf die Triebwerke müssen gemessen und ihre Lebensdauer vorhersagbarer werden – und damit schließt sich der Kreis zu dem DLR-Institut in Augsburg.